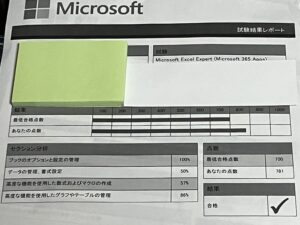

遂に781点でMOS Excel 365 エキスパートに合格することができました!

今回は、合格体験記として当日までに対策したことや終わってみて「こういうやり方をすれば良かったのかな?」ということを書いていこうと思います。

Contents

781点で合格!/前回から15日間勉強

こちらの通りでございます!

私は、当日、問題を解きながら震えていましたし、次のプロジェクトへ画面が切り替わる時には「簡単な問題が出ますように!!!」と強く拝んでいましたw

試験官の方が前回試験と同じ方で、私も向こうの方も見覚えがありました。

試験終了後、その方を呼び、私は受付へ移動。

その後、試験官の方より「無事に受かってますよ!」と言っていただけた時には、興奮しました。

これで私の命が救われた、そんな思いでした。

試験官の方は、前回試験で私が悔しい姿をしていたことを覚えていただいていたのか、優しい笑顔で試験結果を渡してくださいました。

そんな感動する(?)幕切れだった試験なのですが、当日までに実施したことをまとめてみようと思います!

3回目の試験終了後から実施したこと

1問1問解きながら、「どうすれば満点を取れるのか?」ということを考えていました。

また、1日あたりに解く問題も模擬試験プログラム1回のみに限定しました。

理由は、2つの模擬試験プログラムを散々解いてきたこともあり、それでも完璧にならないなら原因があるため、それを特定することを優先させるためでした。

とは言え、なかなか原因を特定することができませんでした。

条件書式設定の問題で不等号を間違えたり、ピボットグラフを作成後、ビンの幅の調整など対応漏れがあったりと改善の糸口を見つけることができませんでした。

そんな中、模試を何回も解いても飽きずにやれるのは、回答を覚えていないから。

しかも、問題自体を理解しようと解いているのが不幸中の幸いでした。

これがあったから約1ヶ月もの間、勉強ができたのかなと思っています。

試験中の対策

ちなみに、試験中にケアレスミスを犯さないためにも、3つほど対策を考えました。

・セルは選択する(構造化参照の対策)

・指差しで読む⇨問題を解いたら問題文と解答の合致するところも指差しする。(読み間違い、読み漏れ防止)

・見直しは操作をするだけでなく、1回目の回答画面を問題文と目視でチェックする

どれも初歩的な対策ですよねww

ただ、これを実施できたからギリギリ781点で合格できたのかな、とも思っています。

約1ヶ月の振り返り

MOSは、ネットで調べても基本的に簡単に合格できる試験のようです。

そんな試験に私が4回も受験したのは、何故なのでしょうか?

振り返ってみると、やはり勉強法なのかなと思います。

私は、勉強を開始した当初、問題を見た時に「えっ?全くわからないんだけど…」、「これを4日間とかで仕上げるの?」なんて思いながらスローペースで進めていました。

少々出だしにおいて、メンタルで勝負が決まっていたのかもしれません。

しかも、今振り返るとそれほど範囲が広いわけではありませんので、模擬試験プログラムを解き、わからないところをテキストで見返す、ということを早いスピードでできていれば、記憶にも残り、かつ問題に慣れる事ができたのではないか、と思いました。

また、模擬試験プログラムは、このように周ごとに何を意識すれば良いのか、というのを考えていたら吸収が違かったかもしれません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

1周目 ダメだったところを明確にする

2周目 テキストに書き込む

3周目 満点へ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

解けなかった理由を考える

恥ずかしいことに、私はこれを疎かにしていました。

何故なら、何がわからないのか、というのがわからないから。

しかし、解けないところがどの分野(論点)なのかはわかります。

なので、自分が解けないところをテキストで見返す、ということをしたり、模擬試験プログラムの回答解説に目を通した時に、「自分は何がわからないのか?」というのを自問自答したらインプットの質が変わったと思います。

とは言え、わからない・解けないところをテキストで見返しても「わかった気」になってしまうので、そこは電車に乗っている時や休憩時間中に想起して思い出す行為をすることで、脳への定着が変わるのではないかと思います。

最後に:ケアレスミスは仕事にも関係する

これが本当なのかは定かではありません。

しかし、私が勉強してきた中でミスをする時というのは、知識不足、操作ミス、読み漏れ、読み飛ばし、と言った事が原因となります。

MOSは、1個の問題においてグラフの問題ならグラフ名・横軸の最大値の変更・グラフ自体を変更、と言った具合に複数の操作が発生します。

これって仕事、特に私が目指している経理にもつながる話なのかなと思いました。

なので、ケアレスミスをしないよう指差し確認したり、対応漏れがないか時間を置いてチェックしたり、ということはこれからも転職活動において取り入れていきたいと思います!